花東海岸線(沿省道11號由北而南排列)

樟原船型教堂及樟原橋休憩區

「樟原」位在台東縣東海岸最北端,東濱太平洋、西倚東海岸山脈、南鄰八仙洞、北承長虹橋,依山傍水,風景秀麗。當地居民以阿美族群居多,多數以務農、雜工、捕魚為業;民風純樸,生活勤儉。

樟原村最具特色地標為「樟原基督教長老教會」,是阿美族樟原部落學習諾亞造方舟的精神,居民主動奉獻集資,並以義賣、賣野菜、抓青蛙等方式,自行設計興建完成一所教會,此建築物被譽為台灣最美之「諾亞方舟」造型教堂;建築體兩側有圍矮牆環繞,猶如船隻駛進樟原港口正要靠岸,守護著當地居民;外牆鮮明的紅磚部落圖騰,象徵在地部落原鄉精神永為流傳。

另外,在樟原村南端的「樟原橋」,共有老、中、新三座橋,平行排列橫跨在水母丁溪上,因為地勢高低不一,形成特殊的景觀,交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處也在此設置「樟原橋休息區」,遊客佇足在新橋上,欣賞卵石砌成的舊橋,圓拱型橋身橫跨著溪谷,展現古樸風情的自然景觀。

八仙洞:

長濱的八仙洞以擁有獨特的海蝕洞景觀和台灣最早的史前文化遺址著稱,目前被列為國家一級古蹟。洞穴共有十多個,大小深淺不一,這些洞穴原在海面下經由海浪沖蝕而成,但現在卻高低散布於山壁上,乃是東部海岸不斷上升的最佳明證。

八仙洞本為間歇性上昇的 岩壁,受海浪沖擊而形成的奇妙洞穴,標高150公尺。洞穴雖達14個,而真正的岩洞僅有少數幾個,依相通之路徑上行,分別命名為靈岩洞、潮音洞、永安洞、海雷洞、朝陽洞、軟元洞、拱辰洞及崑崙洞。洞內有信徒奉祀佛祖或仙道,成為信仰重鎮,香火不斷,在更高處的洞穴中則曾發現五、六千年前的長濱文化遺址。八仙洞附近的海濱,是欣賞海景、夕陽和捕魚情景的好地點。各洞間設有環狀木棧步道相接,沿步道逐洞尋幽,樂趣無窮。

烏石鼻漁港

烏石鼻是由柱狀安山岩組成,是火山熔岩噴發的產物,以約200公尺的寬度向西南方延伸,大部分為五邊形或六邊形,地質學上稱為柱狀節理。烏石鼻區域是全臺灣面積最大的柱狀節理火山岩體。另外烏石鼻海岸佈滿潮池與海蝕溝並有豐富生態資源,是觀賞潮間帶海洋生物的極佳去處。

除了自然景觀之外,烏石鼻也是東岸磯釣及潛水的天堂。烏石鼻漁港雖然規模不大,卻榮獲2009年漁業署評選十大魅力漁港的殊榮,除了固定漁獲外,每年二月是釣白毛的季節,吸引許多釣客前來挑戰。

石雨傘

由三仙台北上6公里可至石雨傘,石灰石隆起的海蝕地形,狹長岩岬斜伸入海,景觀獨特而壯麗。岩岬近岸處原有數隻形狀如傘的海蝕岩柱,因而被稱為石雨傘,目前只剩一隻獨立。此外在公路西側不遠處亦聳立一塊體積頗大,俗稱「男人石」的石灰岩柱,因外形獨特,遊者莫不笑觀一番。

此地還有許多無名的礁石,也非常具有觀賞價值,遊客可於東部海岸風景特定區管理處設立的眺望涼亭,細細觀賞。

成廣澳文化地景

臺東縣成功鎮台11線東部海岸公路107.5k,有一處文化遺址,名為「成廣澳文化地景」公園,原為「廣恆發商號」遺址,曾是臺灣東部第一家商號。建築樣式為「巴洛克」式的三拱式牌樓以及磚拱騎樓式的「亭仔腳」,均以石材建造,氣派大方,由此可想見當時溫家所擁有的雄厚財力。

成廣澳又稱小港,它是天然的深水港灣,很早就有戎克船的停泊。相傳明末時代,便有漢人來此經商,因有港澳地區的漢人稱此港灣「澳仔」,加上形狀與螃蟹左右箝子相似,圍抱海灣,因而又名「蟳廣澳」,遠方可見三仙台。

成廣澳為清代時期漢人在東海岸重要據點。屏東內埔的客家人溫泰坤在光緒二十年(1894年)來到了成廣澳,他創建了東海岸第一家商號「廣恆發商號」,成為當時花東海岸線上最大的雜貨商舖,販賣米、鹽等日常生活用品,並且利用港口之便,直接從西部把物資運到後山。

民國85年,東部海岸公路進行拓寬工程,北側牌樓遭到破壞,僅遺留巴洛克建築的商行立面及亭仔腳仍清晰可辨,僅存約三分之一的斷垣殘壁則隱沒於荒煙蔓草間。如今「成廣澳文化地景」的設置,為東海岸的漢人拓墾開發歷史留下見證。

比西里岸-(白守蓮部落) 尋找幾米

在比西里岸部落的各處,藏有幾米的11幅畫作,以繪本「走向春天的下午」主角小米與阿吉為主。

白守蓮緊鄰在三仙台北側,是一處很純樸的阿美族部落。比西里岸Pisirian是阿美族語,有放羊的意思,這是部落原來的名稱。

在推行寶抱鼓後,部落的年輕人建立明確的目標,也凝聚更多的共識,規劃出社區的比西里岸文化中心。文化中心以巨大的漂流木為支架,用茅草為屋頂,搭配不規則狀的白牆,整體建築既有阿美族的影子又有熱帶島嶼的風情,讓人眼睛不禁為之一亮。

文化中心裡面是模仿一個小型劇場的設計,一樓就是讓遊客欣賞寶抱鼓的地方,二樓則是眺望海景的觀景台。「比西里岸寶抱鼓鼓樂團」每周六、日在比西里岸文化中心有固定表演的場次。

這棟屬於木雕創作的建築物,是社區內最有情調的建築。而越過協會旁的堤防,盛夏的傍晚,可是孩子們最愛恣意玩耍的小海灘。充滿創意的後空翻、礁石上的跳躍佔滿了海洋,木雕、孩子與海,最美的畫面。

三仙台:

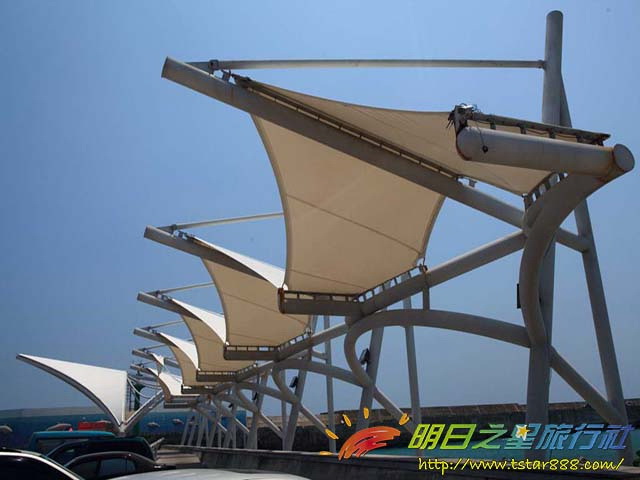

三仙台:位于成功东北方约3公里处,是由突出的海岬与离岸小岛所构成的。因岛上有三块巨石,民间穿凿附会传说八仙过海时吕洞宾,何仙姑,李铁拐曾登临此处而声名大噪。三仙台地质属都峦山火山集块岩,原来是一处岬角,因海水侵蚀逐渐断了岬角颈部,而成了离岸岛。三仙台的八拱红色跨海步桥,造型如长龙卧波,气势壮观;岛上地形景观与生态资源极为独特稀有,海岸植物种类繁多,是研究海岸植物生态的重要据点,可循规划良好的步道观赏沿途生态及地质观赏。上岛游览约需 2小时,游走其间可欣赏壶穴,海蚀洞,海蚀沟、海蚀凹璧等特殊地形,以及珍贵稀有的海滨植物。

成功漁港

成功鎮舊名「麻荖漏」,源自阿美族語,成功漁港又稱新港漁港,是東海岸最重要也是最大的漁港,以新鮮海產、柴魚聞名。

成功漁港背山面海,位於黑潮與親潮兩股暖流及寒流必經之地,漁產量特別豐富,每年3月底至6月是漁產最豐盛的季節,10月東北季風強烈來襲,帶來豐沛的旗魚,成群旗魚會浮出海面,蔚為奇觀。值得一提的是,成功漁民以魚叉鏢魚,手到擒來的捕捉旗角技藝,展現討海人的力與美,可稱上是成功漁港的特色之一。

如此天作之合,使得成功鎮以旗魚料理聞名,常見的旗魚種類有劍旗魚、白皮旗魚、黑皮旗魚、紅肉旗魚和芭蕉旗魚等5種,旗魚肉質鮮又彈牙,口感一流。每年10~11月旗魚盛產期,各大餐廰都會推出旗魚風味餐,吸引許多老饕前往大快朵頤,飽啖一頓。另外,新鮮美味的野生龍蝦、柴魚片也都相當有名。

成功漁港也是東海岸賞鯨活動的重要據點,設有遊艇碼頭。賞鯨船自早上7點開始,每2小時一班,每天3班,出海約30分鐘即可看到鯨豚在白色浪花上嬉戲的畫面,讓人驚喜連連,大呼過癮。

船式造型的新港漁業大樓,引人注目,每天下午3~4時漁船陸續返港卸貨後,大樓裡的漁獲拍賣市場便開啟營業,熱鬧非凡,拍賣的么喝聲夾雜著漁民們收穫的歡欣氣氛,遊客來此除了感受漁港小鎮風光,不妨瞧瞧有趣的拍賣過程。

宜灣長老教會(卡片教堂).

由賴明德先生設計,為磚造平房,教堂正面外觀仿歐洲鄉間小教堂形式建造,白色外牆為主視覺基底,屋頂有哥德式建築的風格,並分別在屋頂尖端與大門兩側設有十字架與天使雕飾。另有一說是當時大家在討論教堂外觀時,賴明德先生拿出小時候蒐集之小卡片,依照卡片上的樣式為建築藍圖打造而成,也因此得名,是東海岸沿線上極富建築的色的教堂之一。民國92年,由臺東縣政府指定為「歷史建築」。

小丑魚主題館

小丑魚主題館隸屬於行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心,配合鄰近的成功休閒港口、原住民文物展示館、海濱公園、公教渡假中心及三仙台風景特定區等,連成一條觀光休閒動線 。

小丑魚主題館的館藏相當豐富,目前水試所東部海洋生物研究中心已經利用人工繁殖復育的方式,成功復育不同種類的小丑魚,目前有所羅門雙帶、紅透小丑、澳洲藍 帶丑、澳洲雙帶丑以及眼斑海葵魚,預估一年可生產至少25萬尾的小丑魚。館內每到整點會放映小丑魚生態介紹影片,簡易好懂,讓參觀民眾快速進入小丑魚的世 界。

小丑魚主題館擁有全國唯一水質維生系統設備展示區,展示館有東部河川及淡水觀賞魚類展示區、礁岩魚類展示區,看著五彩繽紛的珊瑚礁魚類、章魚、海膽、水母及貝類悠遊水中,心情彷彿也變與水一樣平靜。

呈現臺灣東部洄游性生物的大洋池,也是主題館內一大特色,以深層海水養殖鯊魚、海龜等,巨大的魚種吸引眾多目光,讓人嘖嘖稱奇。小孩們最喜愛的觸摸池千萬別錯過,色彩鮮艷的海星「派大星」肯定能讓前來體驗的大小朋友們留下深刻回憶。

都歷東管處遊客中心

位於台東縣成功鎮都歷的「東部海岸國家風景區管理處」處本部,坐山面海,北望可見成功鎮和三仙台,南眺可見綠島,四周環境相當豐富而美麗,具有東部海岸的代表性,頗能引發遊客高度的旅遊興趣。

處本部雖為管理處的行政中心,但為使處址所在地成為遊客必至的旅遊據點,特設置遊客中心,內有阿美區、海洋區、東海岸景觀區與互動體驗區等,透過多媒體互動設施、影片、模型和實物的展出,生動呈現東海岸的動植物生態人文特色與遊憩活動,讓遊客在此即可體驗東海岸的特色活動,並期遊客透過影片欣賞,能充份享受東部海岸山水之美,而設置可容納130人的大型多媒體簡報室。

阿美族民俗中心

阿美族民俗中心位於東管處都歷處本部旁,佔地約2公頃,包括戶外表演廣場和可供2千人觀賞的戶外看台,是體驗阿美族傳統文化的好去處。

中心於1995年11月興建完成,主要建築之祭屋及家屋,是依據日本民族學家千千岩助太郎在1943年於花蓮縣光復鄉調查的手繪圖,仿花蓮縣太巴塱社的祭司住家搭建,走訪這裡,可看出阿美族特有的居住文化。

除了特色建築外,民俗中心還有部落文物展、手工藝品、特產展售、美食服務,及傳統歌舞表演等。

泰源幽谷-登仙橋

從東河橋沿東富公路深入海岸山脈,即可來到著名的泰源幽谷。泰源幽谷位在海岸與縱谷的過渡地帶,綿亙4公里,周圍群山包圍,加上河流侵蝕作用,形成峽谷地形,尤以登仙橋至泰源村間的溪谷風光為最,因峭壁斷崖拔地陡起,氣勢懾人,更顯出大自然的奧妙,也有人稱其為「小天祥」。溪流湍急奔騰而下,水質清澈,美景天成,宛如世外桃源。

泰源幽谷同時也是臺灣獼猴嬉戲的天堂,晨昏覓食的時段常在樹林成群出沒,或直接向遊客索取食物,形成極為獨特的景色,也是臺東賞猴的最佳去處,為旅程帶來更多意外的驚喜。

泰源幽谷進去後可到達登仙橋遊憩區,欣賞完溪谷風光接著可以到達東河休閒農場。由於氣候絕佳,泰源村各種果蔬豐富,盛產大白柚、葡萄柚、文旦柚、甘橘,遊客可前往休閒農場、觀光果園,享受美景之餘飽啖山林時鮮蔬果,充滿野趣。

金樽漁港

金樽漁港興建前,這裡為天然灣澳,不但有天然遮蔽地形也擁有腹地,所以1984年金樽漁港動工,於1987年完工,成為一個漁船停靠的港口。由於本身獨特地形,也吸引許多釣客前來,成為民眾釣魚消磨時間的好場所。

不過金樽漁港冬天受到東北季風影響,淤沙會大量堆積,造成港口淤塞,成為一個困擾;但冬天的東北季風,卻帶來另外一個驚喜,那就是全臺難得一見的左跑浪,是個十分適合進行衝浪運動的所在。在地方衝浪好手口耳相傳下,於2013年首次在金樽漁港舉辦國際性的衝浪比賽,並獲得一致好評。 現在來到金樽漁港,除了可以看到許多漁船之外,也可以看到國內外許多衝浪好手在這裡盡情享受乘風破浪的樂趣。

金樽遊憩區

金樽遊憩區位於台11線道路旁,遊憩區的觀景台可俯瞰海岸全景,包括金樽漁港、白沙灣海灘及金樽附近的山澗峽谷,是臺灣唯一正在形成的陸連島,因看似酒杯,故取名為「金樽」,又因為形狀像船錨,也被稱為「錨島」或「錨狀礁」。

遊憩區旁有階梯可往下至沙灘,這裡的沙灘綿延三公里長,可以近距離感受海的感覺。這裡禁止游泳及相關水域活動,請民眾注意。休憩區旁設有眺望台及咖啡店,也可以點杯咖啡,坐在眺望台觀賞遠方陸連島的美麗海岸風情。

新東糖廠

新東糖廠建於日本殖民統治臺灣期間,第二次世界大戰末期曾經遭到盟軍砲彈轟炸,雖然已經廢棄多年,但仍保留結構完整的木造房舍、辦公室、升旗台和工廠,於民國80年結束營業生產後,在臺東縣政府輔導下積極轉型為「都蘭紅糖文化園區」,將閒置空間轉化為藝術家合力經營的藝術文化園區。

如今,舊時的辦公室已改變為具有懷舊風味的咖啡館,木造房舍已規劃成民宿以及阿美族傳統文化館。2010年2月,國家音樂廳上演了一齣名為「很久沒有敬我了你」的電影音樂劇,演出後頗受好評,劇中許多場景就是在這裡的咖啡館所拍攝。

民國101年臺東縣政府建設處施作新東糖廠廠區改善工程(太平洋海岸步道整體發展計畫),增設綠地空間與休憩設施,並將廣場地面重新整理,成為聚落活動舉辦的主要空間。

水往上流遊憩區:

位于台东县东河乡都兰村,在11号省道往台东152K处,右转约50米处路旁,有一条农业灌溉沟渠,顺着水沟,蜿蜒向上流去,这就是「水往上流」奇观。此处奇观是因为旁边的景物倾斜度大于路面,而造成彷佛流水由低处往高处流的视觉假象。

目前由东海岸风景区管理处管理,该处设有休憩中心、停车场,并立有「奇观」两字石碑,是东海岸一处著名的旅游景点。

加母子灣

加母子灣是阿美族人每年kilumaan(海祭)的場所,也是族人舉辦各項婚喪喜慶bagerlan儀式的地方,而加母子灣的阿美名kamod原義就是抓取、獲得之意,代表此地的海洋生物是最容易獲取,視為祖先留下的神聖場域。

加母子灣美景天成風景如畫,遠眺臺東視野遼闊,夕陽美景令人賞心悅目,海灣北側有美麗的珊瑚礁,珊瑚覆蓋海底礁石的比率高,蘊藏豐富的魚類及海膽等,吸引許多魚類棲息其間,海底世界相當可觀,以石珊瑚居多,藻類、貝類、大型底棲無脊動物和珊瑚礁魚類的種類和數量都很豐富,且因為風浪小,又是砂質底域,加上沒有受到污染,海水乾淨清澈,可以在淺海區浮潛欣賞多采多姿的海底世界,也適合划獨木舟等海上運動。

加母子灣由於地質特殊,屬於岩岸地形,幾乎都是石頭和石礫,有很多漂亮的石頭,運氣好的話,還可撿到從花東縱谷沖刷而下的菊花玉石、白玉,又融合當地阿美族的人文色彩,是花東海岸線菁華旅遊路線之一。

杉原富山復魚區

富山復漁區於台東縣卑南鄉杉原海邊,在都蘭灣的南端,是台東縣唯一的海水浴場,這裡早期叫做「杉原海水浴場」;富山海域早期漁類資源很豐富,十餘年前因過度漁撈,海域生態破壞殆盡,不僅漁民無法生存,遊樂價值也降低。

2005年公告為禁漁區之後,成為東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點,不管是魚群或是珊瑚礁岩都保存得非常完整;禁漁區剛成立初期,曾經一時造成漁民的生活不便,但隨著魚類棲息地的保護,禁漁區外魚群資源也越來越多,魚獲也逐漸穩定增加。

富山復漁區成立後,除了吸引台灣本地遊客,也讓日本、加拿大、韓國、大陸等遊客前來參觀,為當地社區建立觀光人潮;如今魚蝦貝類等海洋生物復育率快速成長,也開啟當地商機,居民成為生態解說員、浮潛員;社區居民更發起「保育海岸資源──永續發展」的推廣活動,如:親子海灘尋寶活動、假日淨灘活動,以及認識生態教學,還有杉原海洋資源保護協會在這片海域做生態調查。

海洋、生態、當地社區居民,三者緊密的城鄉環境互動,也形成美麗的「海洋社區營造」(Marine Ecological Community),創造海洋資源不同層次的價值,進而達到永續發展。

加路蘭遊憩區

加路蘭,它是東河鄉的阿美族部落,阿美族語稱為「kararuan」,意指洗頭髮的地方,因為附近小溪富含黏地礦物質,洗髮後自然潤濕亮麗而得名。

加路蘭遊憩區原本為空軍建設志航基地時的廢棄土置放場所,經東管處數次以生態工法整建後,新增停車場、觀景台及裝置藝術,將廢棄區域整理成一個富有風情的遊憩區域與休息站。

加路蘭遊憩區也是手創市場的新據點,一群東海岸藝術創作愛好者,以趕集的方式聚集在這裡,分享他們的夢想與生活方式,展售屬於他們的創意。加路蘭手創市集固定每年都會舉行,找個時間來這裡逛逛市集,親身體驗結合自然、簡單、創意與原味的海洋風情。

小野柳遊憩區:

位于富冈渔港北方的小野柳,是东部海岸最南端的风景据点,因有丰富多变的海蚀景观,足以媲美北海岸的野柳,因而得名。小野柳地质是由砂岩所构成的,而砂岩并 非菲律宾板块应有的地质成分,被认为是外来岩块。从游客服务中心往海边的步道,沿线是遍生着白水木、林投、黄槿、海枣等精彩的海滨植物,海边则是奇岩密布 的天然石雕公园。

富岡漁港

富岡漁港一直是臺東進出綠島和蘭嶼的轉運站,加上與親潮、黑潮交會,帶來豐富魚群,因此也有漁場和海釣場。富岡漁港鄰近加路蘭風景區以及小野柳,加上漁港本身所帶來的海鮮餐飲業,使得富岡漁港具有觀光、休憩等多樣化的風貌。